In der letzten Eiszeit reichten die Ausläufer des Salzachgletschers weit ins Voralpenland bis ins oberösterreichische Innviertel. Vor rund 12.000 Jahren begann eine wärmere Epoche, die Gletscherzungen zogen sich zurück und hinterließen einen gewaltigen See.

Von Wolfgang Bauer

Die Wassermassen suchten sich einen Ablauf über Salzach und Inn in die Donau. In den Senken aber blieben flache Seen und Sümpfe zurück. Durch Torfmoose wuchsen die Gewässer nach und nach von den Rändern her zu und im Laufe der Jahrtausende bildete sich eine dicke Torfschicht. Das Bürmooser Moor, das Weidmoos und das Ibmer Moor bildeten das größte zusammenhängende Moorgebiet Österreichs mit rund 2.000 Hektar.

Bild 1: Ein riesiges Moorgebiet dehnte sich vom Salzburger Flachgau bis ins Innviertel aus

Um die Mitte des 19. Jahrhunderts begann man diese enormen Torfvorräte im Bürmooser Moor auszubeuten. Die bis zu 9 Meter mächtigen Torfschichten bildeten gewaltige Energievorräte, die man nutzen wollte. Die ersten Versuche schlugen allerdings fehl und die Firmen gingen in Konkurs. Im Jahr 1872 wurde die erste Glasfabrik gegründet, die aber ebenfalls nach 6 Jahren wegen technischer und organisatorischer Schwierigkeiten in Konkurs ging.

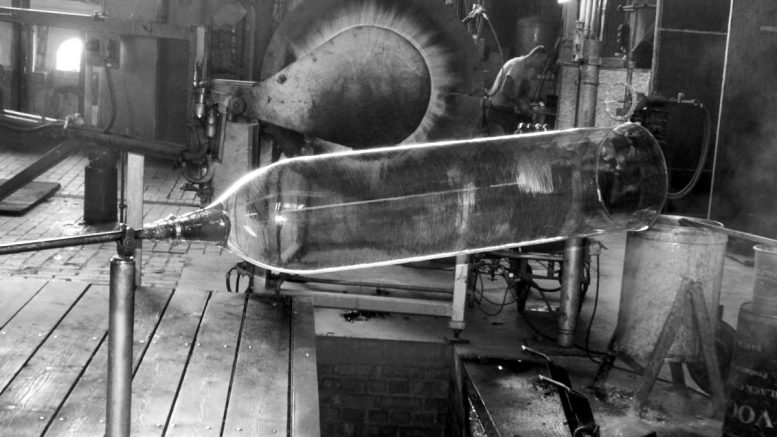

Im Jahr 1882 kaufte dann der jüdische Unternehmer Ignaz Glaser aus Prag die Konkursmasse, erneuerte die Glasöfen und hatte schließlich Erfolg. Die Glasöfen wurden dabei nicht mit Holz oder Kohle beheizt, sondern mit Torf. Durch das Verbrennen bringt aber der Torf nicht die benötigte Hitze für den Schmelzvorgang von rund 1500 Grad, sondern er muss vergast werden und erst das Gas erzeugt die nötige Hitze.

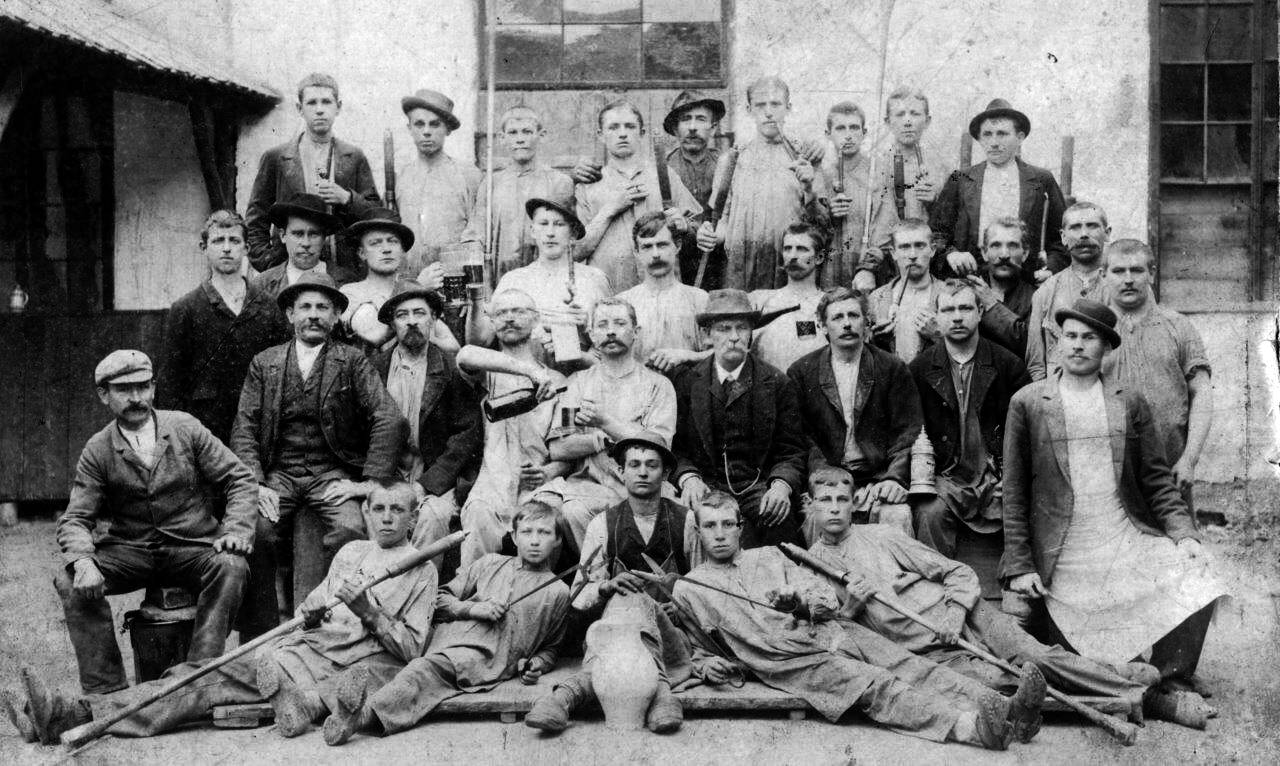

Die Glasarbeiter warb Ignaz Glaser in Böhmen an, bevorzugt im Böhmerwald. Aber es arbeiteten auch Glasarbeiter aus der Schweiz, dem Saarland, Russisch-Polen, Ungarn, Slowenien oder Serbien. Praktisch die ganze k.k. Monarchie Österreich-Ungarn war vertreten.

Die Torfstecher kamen ebenfalls aus dem Böhmerwald, dem oberösterreichischen Mühlviertel um Schwarzenberg, vor allem aber aus Norditalien, ebenso wie die Ziegelbrenner am Ringofen der 1896 neu errichteten Ziegelei. Dies waren allerdings Saisonarbeiten – die Arbeiter kehrten im Herbst wieder in ihre Dörfer zurück. Nur wenige Familien siedelten sich im Lauf der Zeit hier an.

In Bürmoos wurde nur Tafelglas (Fenster- und Spiegelglas) erzeugt. Die Fabrik war um 1900 eine der größten in Mitteleuropa. Für die Öfen der Glasfabrik, zum Betrieb der Ziegelei und für die Beheizung der Wohnungen und der Küchenöfen benötigte man enorme Mengen an Torf. Allein im Jahr 1900 wurden 100.000 m3 Torf gestochen, der mittels einer Schmalspurbahn (Bockerlbahn) in den Ort und zu den Fabriken gefahren wurde. Nach heutigen Maßstäben eine gewaltige Umweltzerstörung.

Durch den guten Geschäftsgang konnte Ignaz Glaser im Jahr 1900 auch das Gut Ibm im Innviertel mit einer Burgruine und riesigen Moorflächen am anderen Ende des Moorkomplexes erwerben. Er errichtete hier, ebenso wie in Bürmoos, eine Ökonomie und baute Hopfen an. In Hackenbuch, inmitten des Moores, errichtete er eine weitere Glasfabrik (Emmyhütte).

Bild 2: Die Glasbläser von Bürmoos – ältere Männer sind wenige dabei

Die Glasarbeiter holte sich Glaser, wie schon erwähnt, aus allen Teilen der Monarchie zusammen. Anfangs herrschte große Wohnungsnot. Die zuerst errichteten „Reihenhäuser“ hat-ten pro Wohnung eine Wohnfläche von 22 m2. Darin mussten die oft vielköpfigen Familien hausen. Später errichtete Wohnblocks brachten es dann auf bis zu 44 m2. Ein Platz für eine Hütte und einen kleinen Gemüsegarten war bei jeder Wohnung dabei. In der Hütte mussten nicht nur die Torfstecherwerkzeuge inkl. eines Radlbockes untergebracht werden, sondern auch eine Badewanne oder ein Zuber und ein Leiterwägelchen. Fast jede Familie hatte die für Bürmoos typischen Gänse (a…

Visits: 40

Sehr interrssanter, toller Bericht über die Glasmacher! Bin in Lamprechtshausen aufgewachsen, das Moor und seine Geschichte hat mich schon immer gasziniert.