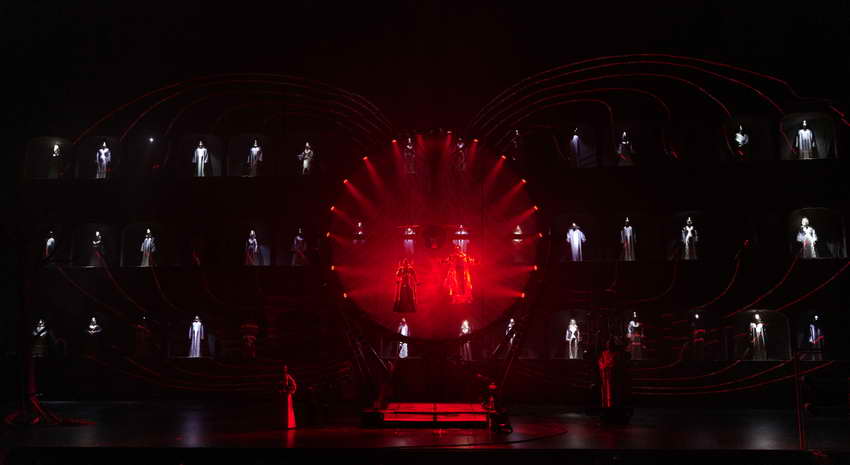

…. Flugshow mit Luftakrobaten, von selbst spielende Musikroboter, Bombenanschläge mit pyrotechnischen Spezialeffekten, dazu jede Menge Leckerbissen aus W.A. Mozarts Kompositionswerkstätte … THAMOS, das neue Großprojekt der Mozartwoche 2019 hat jede Menge Potential zu einem Musiktheaterspektakel der besonderen Art.

Von Siegfried Steinkogler

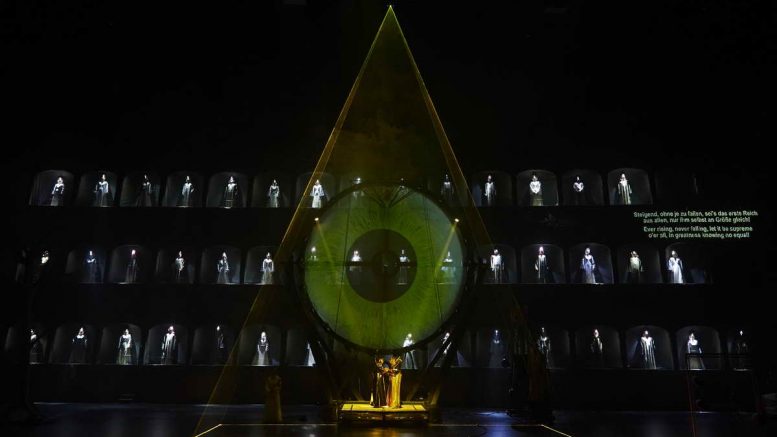

Um es gleich vorweg zu nehmen: THAMOS ist keine Neuinszenierung einer Mozartoper, auch kein Theaterstück mit Schauspielmusik, sondern vielmehr eine weiter gedachte Entwicklung des im Geiste der Aufklärung entstandenen Stoffes von Tobias Philipp Freiherr von Gebler, den Wolfgang Amadeus Mozart 1773 und 1779 mit Bühnenmusik versehen hat. In der Inszenierung von Carlus Padrissa und seinem Team La Fura dels Baus wird die Handlung in die nahe Zukunft verlegt, in eine Zukunft, die schon längst begonnen hat. Dabei werden „neue Formen der Sklaverei“ (wie etwa der Umgang mit neuen Technologien) thematisiert.

Es wird „neue Energie für unsere Autokonfiguration“ frei, die aus der „MMM-Maschine“ des Thamos gewonnen wird und auf die Bewohner von Heliopolis, der Sonnenstadt, übertragen wird. Dies führt in weiterer Folge zu einer neuen Bewusstseinsform, dem „Androgynen Kollektiv“, in dem die Menschheit unter Verschmelzung beiderlei Geschlechter nur mehr „wahre Kunst ein- und ausatmet“.

Collage als formbestimmende Technik

Rund um Mozarts Bühnenmusik und Geblers Libretto ranken sich collagen-artig weitere Mozart-Kompositionen sowie die zukunftsweisende, zeitlos schöne Lyrik von Alicia Aza. In Ermangelung einer Ouvertüre wird die Symphonie in Es-Dur, KV 184 gegeben.

Dorfladen

Kommentar hinterlassen zu "Roboter-Instrumente in Mozarts Bühnenwerk"