Mein Besuch bei alten Bäumen (6)

Wenn man von der „Alm“ in Bürmoos in Richtung Ortszentrum schaut, so sieht man unter diesem Moränenhügel des einstigen Salzachgletschers eine Senke. Wie in unserer Gemeinde üblich – der flachsten Gemeinde des Landes Salzburg – so ist der Höhenunterschied zur Alm mit heute 12 Höhenmeter nicht allzu bedeutend.

Von Wolfgang Bauer

Bevor man einen Teil des Torfes abgestochen hatte war der Höhenunterschied sogar unter 10 Meter gewesen. Diesen Teil des Bürmooser Moores nannte man früher „Hasenmutter“. Er gehörte zum St. Georgener Teil unserer früher geteilten Gemeinde.

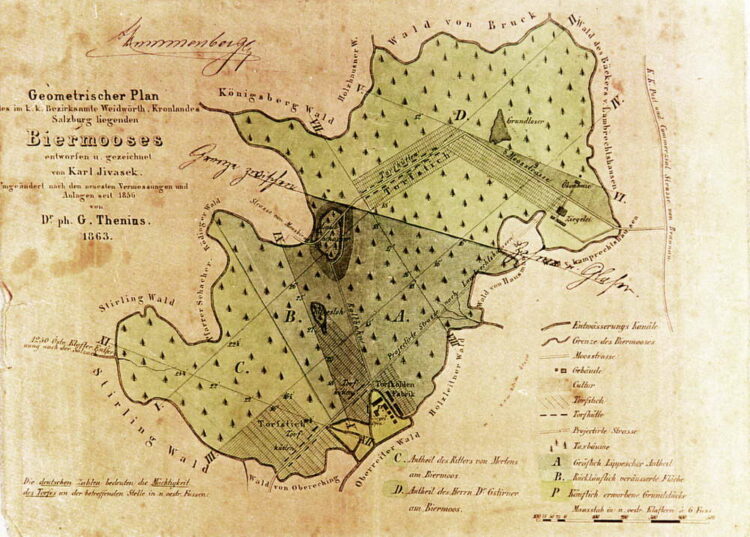

Diese Torfgründe gehörten zum Besitz des Ritter von Mertens, später kaufte sie der Glashüttenbesitzer Ignaz Glaser. Nach einem Plan von Biermoos von Karl Jivasek aus ca. 1856, überarbeitet 1863 von G. Thenius, fand sich in dieser Senke die größte Torfmächtigkeit des ganzen Bürmooser Moores mit 22 bis 27 Wiener Fuß, das sind rund 7 bis 8,6 Meter.

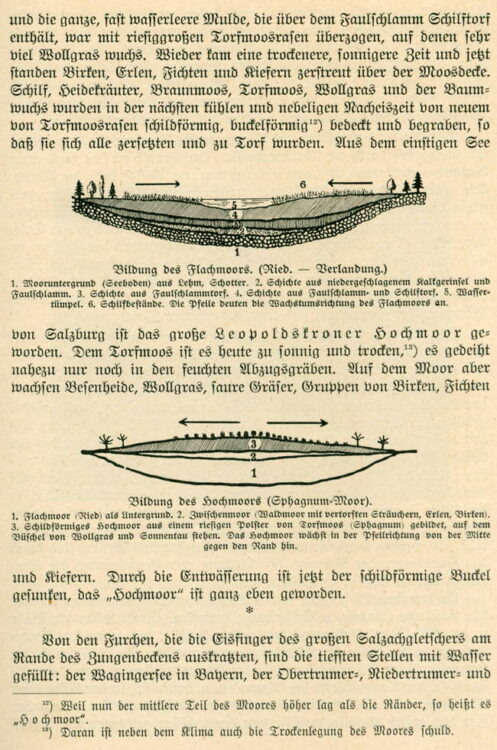

Entstanden war der Torf wohl, weil hier früher ein kleiner See war, der im Laufe der Jahrtausende verlandete und zu Torf wurde. Jährlich wächst der Torf dabei durchschnittlich einen Millimeter.

Am Rande dieses mächtigen Moores fand ich bei einem Spaziergang 1992 eine Moorbirke, die ganz allein auf einer Streuwiese auf Torfuntergrund stand. Sie hatte damals einen von mir bei diesem eh…

Visits: 11

Viele Jahre stand die Birke im Bürmooser Moor am Ende der Siedlung, die in das abgebaute Moorgebiet gewachsen war. Nun konnte sie der Wucht eines Sturmes Ende Juni 2021 nicht mehr standhalten und liegt entwurzelt am Boden. Ein Ende, an dem einmal nicht die Motorsägen schuld sind.